中小企業の経営者からIT利活用に係るいろいろな相談を受けるとき、

まずは、抱えている問題やお困りごとをヒアリングします。

聞いた内容を箇条書きでメモし、メモした内容を眺めながら、

同時並行的に、これまで蓄積した経験や知識が入った引き出し(頭の中)から

問題解決方法を考えます。

その場で解決方法が見いだせない場合には、

時間をいただき、解決案を後日提案することになります。

ITコーディネータは、凡そ、こんな感じで中小企業経営者の相談対応を行い、

その後は、依頼があれば支援コンサルティングをしているはずです。

図で考える

その場でアドバイスする解決方法や、後日提示する解決案の質は、

思考プロセスによって違ってきます。

では、質の違いが出る思考プロセスとはどんなものなんでしょう。

問題の間の因果関係を見つけ、そこから真因を探り、

適切な課題(やるべきこと)を設定できているかかどうかです。

突き詰めれば、本質的なモノを捉えているかどうかです。

『図で考える習慣』(平井孝志 著)の著者はこのように書いています。

「図で考えることが威力を発揮する理由は、

ビック・ピクチャー(全体像)を描ける、論理展開が明確になる、

構造やダイナミズムを的確に把握できる、といったところにあると思います。

図で考えることで、モノゴトを抽象化して捉え直すことができるからです。

これは文章にはなかなかできないことではないでしょうか」。

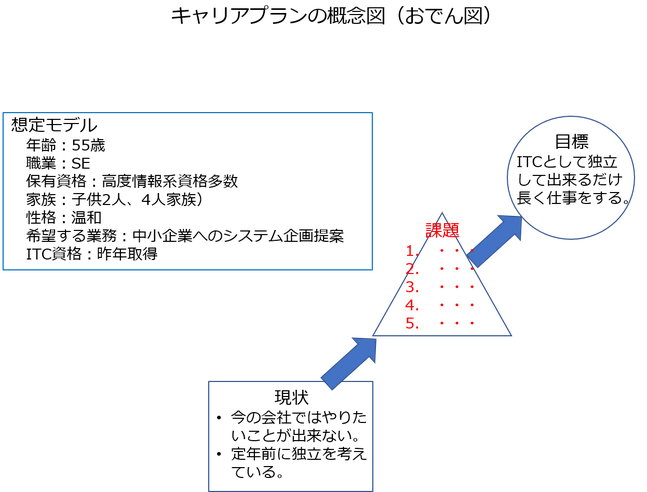

シニア層のキャリアプラン

人生100年時代が現実味を帯びてきました。

70歳までの定年延長や終身雇用制度の崩壊など、雇用環境も大きく変わりつつあります。

このような状況下、

企業で働くサラリーマンは、とりわけ役職定年が近くなる50歳頃から、

これまで以上に長い自分の第2の人生を考える人が多くなっているようです。

今はコロナ禍であり、デジタル化推進が国の最重要課題になっていることから、

ITの専門家としてのITCには追い風が吹いている経営・事業環境です。

ここ数年、近い将来の独立を目指し、50歳代(シニア層)でITC資格を取得する方が増えています。

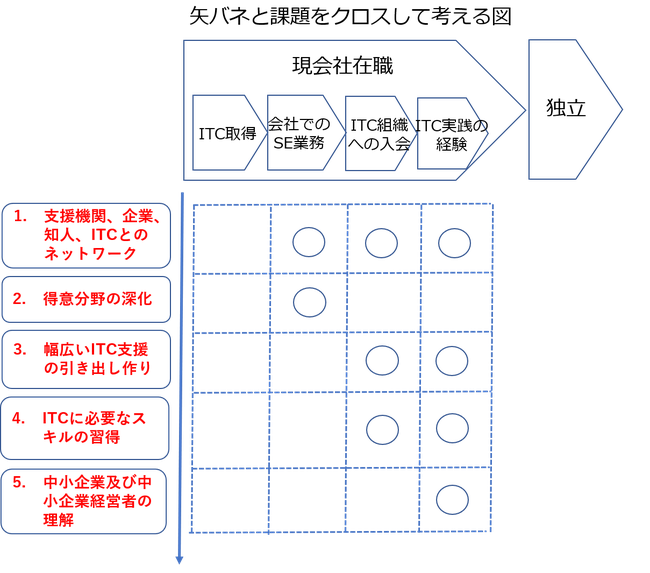

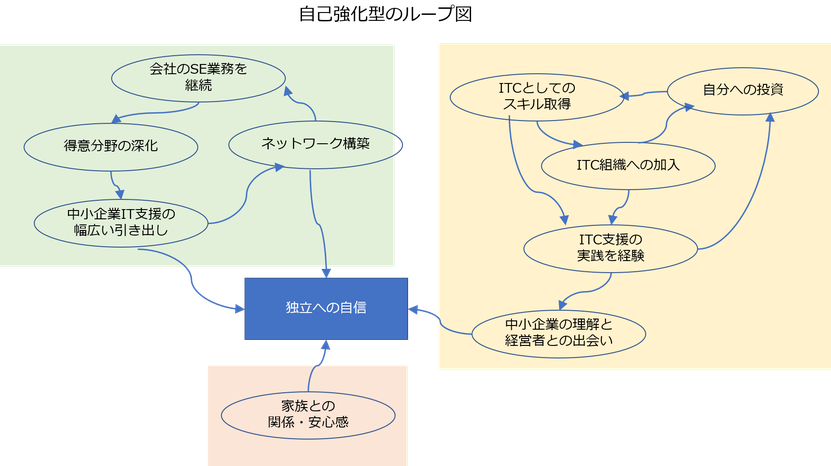

得られた情報を「図で考える」ことで本質的なモノを捉えることができるか。

『図で考える習慣』で紹介されている図を使いながら、

増えているシニアでITCを取得した方のキャリアプランを書いて、検証してみました。

ITCとして独立後は、

継続学習により、「本質を捉えるスキル」をキャリアプランに加える必要があるようです。

コメントをお書きください